膝のヒアルロン酸注射が効かない理由とは?失敗を防ぐためのポイントと代替治療

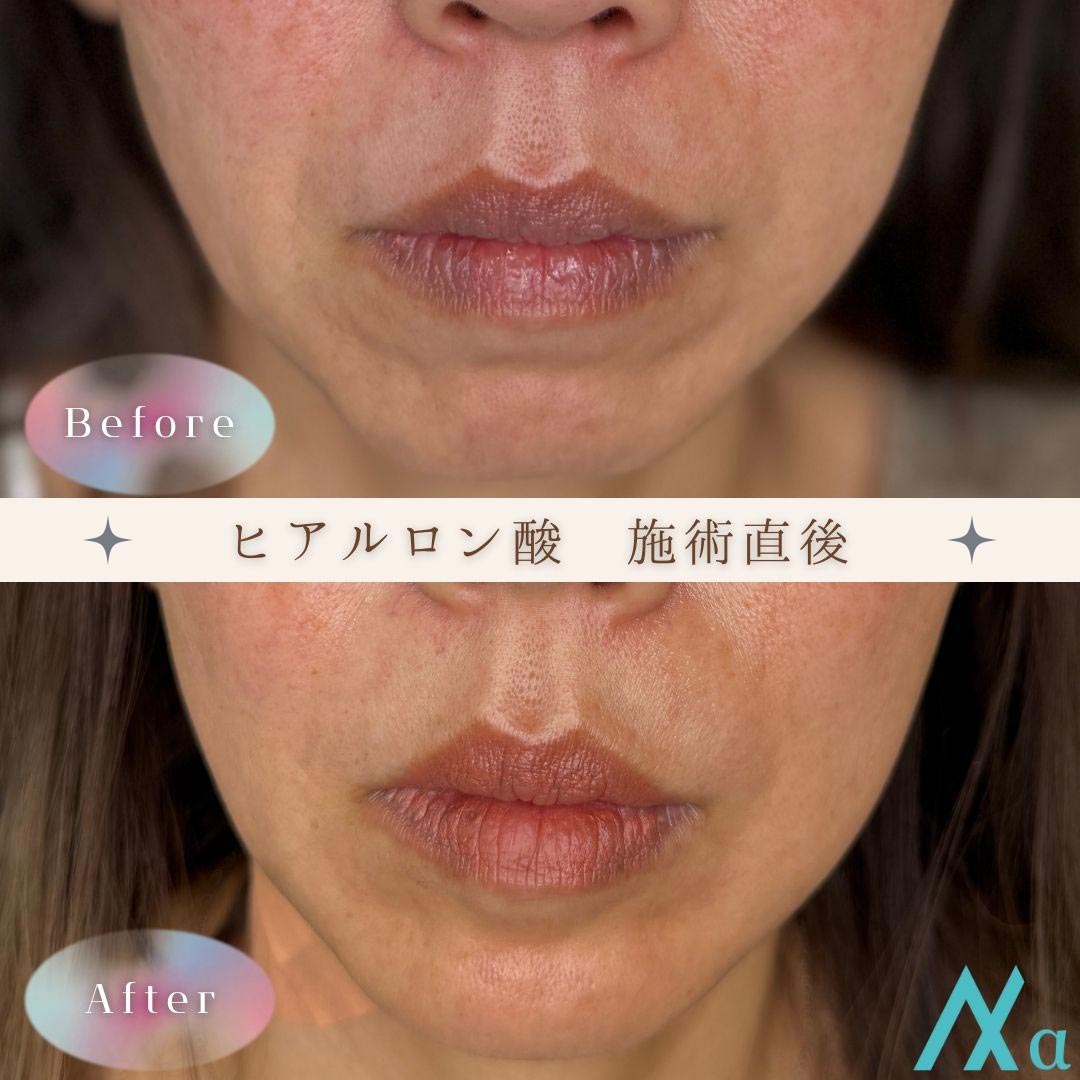

症例ピックアップ

膝のヒアルロン酸注射とは

膝のヒアルロン酸注射は、膝関節の機能をサポートする目的で用いられる治療法の一つです。ヒアルロン酸はもともと関節液に含まれる成分で、関節の潤滑や衝撃吸収を助ける役割を担っています。しかし、関節内のヒアルロン酸が減少すると、軟骨の摩耗が進行し、関節が滑らかに動かなくなり、痛みや炎症を引き起こします。そこで、外部からヒアルロン酸を注入することで関節機能を補い、痛みの軽減や動作の改善が期待されることがあります。ただし、効果には個人差があり、全ての患者に効果が現れるわけではありません。

ヒアルロン酸注射は一般的に数回に分けて行われる治療で、通常は3回から5回の注射を数週間おきに受けることが推奨されます。一度の注射だけでは、効果がすぐには現れないことが多く、複数回にわたって行うことで、徐々に症状の改善が見られます。効果の持続期間は個人差がありますが、一部の研究では、ヒアルロン酸注射により数か月間痛みが軽減されるケースが報告されていますが、効果には個人差があるとされています。しかし、効果が長続きしない場合や、痛みが完全に取れない場合もあるため、他の治療法と併用することも検討されます。

また、ヒアルロン酸注射は保険が適用されることが一般的であり、比較的手軽に受けられる治療法として広く認識されています。保険適用による自己負担額が少ないため、長期的な治療にも耐えうるコストパフォーマンスを持ち、特に高齢者にとって重要な治療手段となっています。しかし、回数を重ねることで関節への負担や副作用のリスクが増すため、医師との相談が重要です。

膝のヒアルロン酸注射の基本情報

膝関節に直接注射されるヒアルロン酸は、粘稠度が高く、関節内の潤滑剤として機能します。この注射を行う理由は、関節内の摩擦を軽減し、痛みを抑えるためです。変形性膝関節症などの膝の病気は、軟骨の摩耗や炎症により関節の潤滑が減少し、痛みが発生します。ヒアルロン酸を補充することで、摩擦を減らし、関節の機能を改善します。

また、この治療法は、薬剤として用いられるヒアルロン酸が関節の中で徐々に効果を発揮するため、即効性よりも持続性が重視されます。治療の回数については、医師の判断によりますが、一般的には3回から5回程度の注射を数週間の間隔で行うケースが多いです。効果の持続期間は数ヶ月とされており、その間に患者は痛みの軽減を感じ、日常生活の質を向上させることが期待されます。ただし、効果が切れると再度注射を受ける必要があるため、定期的なメンテナンスが必要となることもあります。

治療の目的や効果について

ヒアルロン酸注射の主な目的は、膝関節の軟骨がすり減り、関節が正常に機能しなくなった場合に、その潤滑機能を補うことです。変形性膝関節症や半月板の損傷が進行すると、関節液の減少や質の低下が起こり、関節がスムーズに動かなくなります。このような状態が続くと、関節の摩擦が増加し、痛みや炎症を引き起こします。そこで、外部からヒアルロン酸を注入することで、関節液のクッション機能を回復させ、関節の動きを滑らかにし、痛みを和らげる効果が期待されます。

治療効果は、注射後すぐに感じられる場合もあれば、数回の治療を重ねてから徐々に現れることもあります。また、効果の持続期間は個人差がありますが、一般的には数か月間持続するとされています。特に初期の膝関節の損傷や軽度の変形性」膝関節症の患者に関して、症状の改善を感じる場合があるとされていますが、効果の程度は個人差があります。しかし、進行が進んだ重度の変形性関節症や関節内の炎症が強い患者の場合、ヒアルロン酸注射だけでは十分な効果が得られないこともあります。

さらに、ヒアルロン酸注射は炎症を直接抑える効果はなく、あくまで潤滑機能を改善するための治療法であるため、炎症が強い場合や激しい痛みがある場合には、他の治療法との併用が求められることがあります。例えば、ステロイド注射やPRP療法(自己血小板濃縮療法)などが効果的な治療法として併用されることがあります。これらの治療法は、炎症を抑えたり、組織の修復を促進する効果が期待されます。

ヒアルロン酸注射が効かないと感じる理由

膝のヒアルロン酸注射を受けても、すべての患者が期待するような効果を感じられるわけではありません。多くの人が注射後に痛みの緩和を実感しますが、一定の割合の患者は「効果がない」と感じることがあります。これは、さまざまな要因が絡み合っており、個々の症状や体質、病状の進行具合によって結果が異なるためです。

一つの理由として、ヒアルロン酸注射はあくまで関節内の潤滑を改善する治療法であり、炎症や軟骨の損傷自体を直接修復するものではない点が挙げられます。変形性膝関節症などで膝関節の軟骨が極端に摩耗している場合や、半月板の損傷が進行している場合、注射だけでは十分な効果が得られないことがあります。また、体内でのヒアルロン酸の吸収速度や関節内での効果の発現には個人差があるため、注射を受けた直後に効果を感じない場合でも、時間をかけて徐々に症状が改善することもあります。

さらに、治療のタイミングや患者の生活習慣も大きく影響します。膝に過度の負担をかける生活を続けている場合、ヒアルロン酸の効果が長続きしない可能性があります。例えば、注射後すぐに激しい運動を行ったり、膝に強い負荷がかかる動作を繰り返すと、注射の効果が薄れることがあります。注射後の適切なケアと休養が非常に重要です。痛みが長引く場合や効果を感じにくい場合には、他の治療法や併用療法を検討する必要があるかもしれません。

効果を感じない主な要因

ヒアルロン酸注射が効かないと感じる要因はいくつか存在します。最も一般的な要因の一つは、関節の状態が進行しすぎている場合です。変形性膝関節症などの疾患が進行していると、関節軟骨が著しくすり減り、ヒアルロン酸の潤滑機能を補充しても根本的な改善が難しくなります。このような場合、ヒアルロン酸注射だけではなく、他の治療法との併用や、場合によっては手術を検討する必要があります。

また、注射後の生活習慣も大きな要因となります。例えば、注射後に無理をして膝に負担をかけ続けると、関節が正常に回復するのを妨げ、痛みや炎症が再発することがあります。運動後に腫れや痛みが生じることがあるため、注射後の安静や適度な運動のバランスが重要です。また、ヒアルロン酸自体が体内で吸収されやすい体質の人や、関節内のヒアルロン酸の再生能力が低下している人では、効果を十分に感じられないこともあります。

さらに、治療の回数が少ないことも、効果を感じにくい理由の一つです。ヒアルロン酸注射は、1回の施術だけではなく、複数回の注射を経て徐々に効果が現れる治療です。注射回数が少なすぎたり、十分な間隔を置かずに治療を中断した場合、効果が不十分なことがあります。

患者によって異なる効果の現れ方

ヒアルロン酸注射の効果は、患者ごとに異なります。これは、各患者の膝関節の状態や年齢、体質などが影響を与えるためです。例えば、関節内に残存する軟骨の量や質、炎症の程度、半月板や軟骨の損傷具合によって、ヒアルロン酸の効果は大きく変わってきます。また、体重や日常の活動量も影響します。体重が重い患者や、膝に負担がかかる仕事やスポーツをしている人は、軽度の膝痛に比べて、効果を感じにくいことがあります。

また、患者の体内でのヒアルロン酸の吸収速度にも個人差があります。注射されたヒアルロン酸は時間をかけて関節内で効果を発揮しますが、体内での吸収が早い人は、効果が短期間で消失することがあります。逆に、吸収がゆっくりな人は、より長い期間、効果を実感することができるでしょう。

こうした個人差があるため、治療開始時に期待する効果や期間を正確に予測することは難しい場合があります。医師との密なコミュニケーションを保ちながら、効果が感じられない場合や持続期間が短い場合は、早めに相談して治療方針を見直すことが重要です。

効果が出にくい人の特徴

ヒアルロン酸注射で効果が出にくい人にはいくつかの共通した特徴があります。まず、関節の損傷が進行しすぎている場合、特に軟骨がほとんど失われているような重度の変形性膝関節症の患者にとっては、ヒアルロン酸の潤滑効果が十分に発揮されないことがあります。このようなケースでは、手術を含む他の治療法が推奨されることが多いです。

また、体重過多や肥満の患者も効果が出にくいとされています。体重が膝に大きな負担をかけ続けると、ヒアルロン酸が関節内でうまく機能しにくくなります。特に、肥満の患者は膝への負荷が増大しやすく、注射後の効果が持続しにくい傾向があります。そのため、治療の一環として体重管理や運動療法が推奨されることもあります。

さらに、生活習慣が影響することもあります。例えば、激しい運動や膝に負担をかける仕事をしている人は、ヒアルロン酸注射後の効果を維持しにくく、再び痛みを感じやすくなります。また、飲酒や喫煙などの不健康な生活習慣も、体の回復力を低下させる要因となり、ヒアルロン酸の効果が十分に現れないことがあります。

最後に、慢性的な炎症を抱えている人や、膝以外の関節にも問題を抱えている人は、ヒアルロン酸注射の効果が限られる場合があります。このようなケースでは、ステロイド注射やPRP療法、さらには手術を含む他の治療法を併用することで、より良い結果が得られることがあります。

ヒアルロン酸注射の副作用とデメリット

ヒアルロン酸注射は比較的安全な治療法とされていますが、それでも副作用やデメリットが存在します。特に、膝関節に直接注射を行うため、注射後に痛みや腫れを感じることがあります。また、ヒアルロン酸自体が体に悪影響を与えることは少ないものの、注射の技術や個々の体質、さらには注射後のケアによっては思わぬ副作用が生じることがあります。

一つのリスクとして考えられるのは、注射による局所的な炎症反応です。注射直後に関節周辺が赤く腫れたり、熱を持つことがあります。これは体が異物に対して反応する一時的な症状ですが、強い痛みや腫れが続く場合は感染症のリスクも考えられます。特に膝関節内で感染が起こると、化膿性関節炎と呼ばれる重篤な合併症を引き起こす可能性があるため、異常を感じた場合はすぐに医師に相談することが重要です。

また、注射後に激しい運動をすると、膝に過剰な負担がかかり、ヒアルロン酸の効果が十分に発揮されないだけでなく、関節の損傷がさらに進むリスクもあります。そのため、注射後は一定期間安静を保ち、軽いストレッチやウォーキングなどの運動で膝を徐々に慣らすことが推奨されます。これにより、ヒアルロン酸の効果を最大限に引き出し、痛みの軽減や動作の改善を促進することができます。

さらに、長期間にわたってヒアルロン酸注射を繰り返すことで、関節内での反応が鈍化し、効果が薄れてくることもあります。特に、何度も注射を受けた場合、関節内の組織が変性し、注射後の痛みや違和感が長引く可能性もあります。このような場合、他の治療法に切り替えるか、さらなる治療を中止することが検討されることがあります。

ヒアルロン酸注射による副作用

ヒアルロン酸注射の主な副作用には、注射部位での痛みや腫れ、発赤といった局所的な反応が挙げられます。注射直後は針を刺した場所に痛みを感じることがあり、数日間続くこともあります。また、稀にアレルギー反応が起こることがあり、その場合は注射部位がひどく腫れたり、痒みや熱感を伴うことがあります。アレルギー反応が疑われる場合は、速やかに医師に連絡し、適切な処置を受けることが必要です。

他の副作用としては、注射したヒアルロン酸が関節内でうまく広がらないことで、膝の動きが一時的に制限されたり、違和感を感じるケースも報告されています。これは、ヒアルロン酸が粘稠な性質を持つため、関節内で均等に行き渡るまでに時間がかかることが原因です。この場合、数日から1週間ほどで違和感が自然に消えることが多いですが、長引く場合や強い痛みが続く場合は医師に相談するべきです。

さらに、ヒアルロン酸注射を受ける患者の中には、注射後に腫れや熱感を伴う「偽性フレア反応」と呼ばれる状態になることもあります。これは、関節内に注入されたヒアルロン酸が一時的に炎症反応を引き起こし、数日間膝に痛みや腫れを感じる状態です。この反応は通常、治療が不要で自然に収まりますが、長引く場合には炎症を抑えるための薬が処方されることもあります。

痛みや炎症のリスク

膝のヒアルロン酸注射では、痛みや炎症のリスクが完全に排除されるわけではありません。注射後に強い痛みや炎症が生じる場合、それは感染症の兆候である可能性もあります。特に、注射部位が赤く腫れ、発熱を伴うような症状が見られた場合は、感染のリスクを考慮して速やかに対応する必要があります。膝の関節内に細菌が入ると、関節炎などの重篤な感染症に発展する恐れがあるため、医師による抗生物質の処方や、場合によっては関節内を洗浄する処置が必要になることもあります。

また、注射後に膝の中でヒアルロン酸が均等に分布しない場合、膝に違和感を覚えることがあります。これは、ヒアルロン酸が粘稠な物質であり、注射直後に関節全体に広がるのに時間がかかるためです。違和感が数日続くことは一般的ですが、これが長引く場合や、痛みが増していく場合には、医師の診断が必要です。

さらに、注射後すぐに運動を再開すると、膝に過剰な負荷がかかり、炎症が悪化するリスクもあります。膝関節に十分な休息を与え、運動を再開する場合には、まず軽いストレッチやウォーキングから始め、膝の状態を観察しながら徐々に運動量を増やすことが大切です。特に、膝が腫れる場合や激痛を伴う場合には、無理に運動を続けるのは避け、適切な休養を取るようにしましょう。

ヒアルロン酸注射は一般的にリスクが低い治療法とされていますが、注射後のケアを怠ると、効果が得られないばかりか症状を悪化させることがあります。医師の指示に従い、適切な休養と運動を行うことが、治療効果を最大限に引き出すポイントとなります。

膝の痛みにヒアルロン酸が効かない時の代替治療法

ヒアルロン酸注射は、膝の痛みを軽減するための有効な治療法ですが、すべての患者に対して同じような効果が得られるわけではありません。効果を感じられない場合や、症状が改善しない場合には、他の代替治療法を検討する必要があります。膝の状態に応じて、ステロイド注射やPRP療法(自己血小板濃縮療法)など、異なるアプローチを試すことで痛みを軽減し、膝関節の機能を改善できる可能性があります。

代替治療法の選択は、膝の痛みの原因や症状の進行度によって異なります。例えば、膝の炎症が強い場合はステロイド注射が有効ですし、軟骨の再生を促進したい場合はPRP療法が選択されることがあります。また、保存療法が効果を発揮しない場合は、最終手段として手術も視野に入れられることがあります。患者ごとの症状に合わせた治療計画を立てることが重要です。

ステロイド注射やPRP療法との比較

ヒアルロン酸注射が効かない、もしくは効果が限定的な場合、ステロイド注射が次に選ばれる治療法の一つです。ステロイド注射は、主に炎症を抑えるために使用されます。膝関節に炎症がある場合、痛みを和らげる効果が非常に高く、即効性があることが特徴です。通常、ステロイド注射はヒアルロン酸注射と異なり、1回の注射で数週間から数か月の効果が得られることがあります。ただし、ステロイド注射は頻繁に使用することができないため、繰り返しの治療には限界があります。また、長期間の使用は軟骨を弱めるリスクがあるため、慎重な管理が必要です。

一方、PRP療法は、患者自身の血液を使って関節の修復を促進する新しい治療法です。PRP療法では、血液を採取し、そこから血小板を濃縮して患部に注入します。血小板には成長因子が豊富に含まれており、これが膝の損傷した組織の修復を促進します。PRP療法は自然治癒力を引き出すため、軟骨の修復を期待できる一方で、効果が現れるまでに時間がかかることが多いです。即効性を求める場合には適していないかもしれませんが、自然な治療を望む患者にとっては有力な選択肢となります。

ヒアルロン酸注射と比べると、ステロイド注射は主に炎症を抑える効果が強いのに対し、PRP療法は組織の修復を助けるという根本的な治療にアプローチしています。膝関節の状態によって、どの治療法が最適かは医師の判断に委ねるべきですが、患者の希望やライフスタイルも考慮されることが一般的です。

PRP注射の可能性と利点

PRP療法(自己血小板療法)は、膝の痛みに対する治療として注目を集めています。この治療法の大きな利点は、患者自身の血液を使用するためアレルギー反応や副作用のリスクが非常に低いことです。PRPには高濃度の成長因子が含まれており、これが膝の損傷した組織を修復する助けをします。ヒアルロン酸注射やステロイド注射とは異なり、PRPは根本的に組織を再生し、関節の健康を改善することを目指しているため、長期的な効果が期待できる点が魅力です。

PRP療法は、特に若い患者や軽度から中度の膝関節症の患者に適しています。半月板損傷や軽度の変形性膝関節症を持つ患者が、外科手術を避けたい場合にこの治療法を選ぶことが多くなっています。効果が現れるまでに数週間かかることが一般的ですが、数回の治療で膝の動きが改善し、痛みが軽減されることが多いです。また、PRPは関節以外にも筋肉や腱の損傷にも使用されることがあり、スポーツ選手にも広く利用されています。

PRP療法のもう一つの利点は、自然治癒力を利用する点です。外部からの薬物や人工物を体に入れる必要がないため、長期間にわたり効果が持続する可能性があります。ただし、治療効果には個人差があり、全ての患者に効果があるわけではないため、他の治療法と比較して慎重に選択する必要があります。PRP療法の効果を最大限に引き出すためには、治療後の適切なリハビリテーションも重要です。

よくある質問

ヒアルロン酸注射を検討する際、多くの患者が抱える疑問や不安に対して、事前に知識を持っておくことは非常に重要です。以下では、膝のヒアルロン酸注射に関するよくある質問を取り上げ、その回答を詳しく説明していきます。これらの質問に対する正しい理解を深めることで、治療を受ける際の不安を軽減し、効果的な治療を受けるための参考にしていただければと思います。

ヒアルロン酸注射に副作用や痛みはある?

ヒアルロン酸注射は比較的安全な治療法とされていますが、副作用や痛みが全くないわけではありません。多くの患者が感じる副作用としては、注射後の軽い痛みや腫れ、患部の発赤が挙げられます。これらの症状は通常数日以内に収まりますが、稀に数日以上続くこともあります。痛みが強い場合や、腫れが引かない場合は、医師に相談することが推奨されます。

また、注射時には一時的な痛みを感じることが多く、特に膝関節内に針を挿入するため、局所的な違和感を覚えることがあります。しかし、この痛みは短期間で収まるのが一般的です。麻酔を併用することで痛みを軽減することも可能ですので、痛みに対して不安がある場合は、事前に医師に相談しておくと良いでしょう。

稀なケースでは、アレルギー反応や感染症が発生することもあります。特に、注射後に患部が極端に腫れたり、強い痛みや発熱を伴う場合は、感染の可能性があるため、すぐに医療機関を受診する必要があります。感染症は非常にまれですが、膝関節内の細菌感染(化膿性関節炎)などの重篤な症状に発展することがあるため、早期対応が重要です。

ヒアルロン酸注射後に運動は可能か?

ヒアルロン酸注射を受けた後、運動が可能かどうかは多くの患者が気にするポイントです。一般的には、注射後にすぐに激しい運動を行うのは避けるべきですが、軽い運動や日常生活の動作には大きな制限がありません。ヒアルロン酸注射は膝関節の潤滑を助け、痛みを軽減するために行われるため、適切な運動はむしろ治療の効果を高める助けとなります。

注射直後は膝に強い負担をかけるような激しい運動やジャンプ、ランニングは控え、ウォーキングやストレッチなど、関節に優しい軽度の運動を行うことが推奨されます。これにより、注射による効果が最大限発揮され、膝の回復が促進されます。医師によっては、リハビリの一環として特定の運動やエクササイズを提案されることもありますので、運動の開始時期や内容については医師の指示に従うのがベストです。

また、膝に違和感がある場合や、痛みが続く場合には、運動を一時的に中止して膝を休ませることが重要です。無理に運動を続けることで症状が悪化する可能性があるため、膝の状態をよく確認しながら運動を再開するようにしましょう。

膝のヒアルロン酸注射とは

膝のヒアルロン酸注射は、主に変形性膝関節症や半月板損傷など、膝の痛みや動きの不調を抱える患者に対して用いられる治療法です。ヒアルロン酸はもともと関節液に含まれる成分で、関節の潤滑や衝撃吸収を助ける役割を担っています。しかし、関節内のヒアルロン酸が減少すると、軟骨の摩耗が進行し、関節が滑らかに動かなくなり、痛みや炎症を引き起こします。そこで、外部からヒアルロン酸を注入することで関節機能を補い、痛みの軽減や動作の改善を目指した治療として利用されています。

ヒアルロン酸注射は一般的に数回に分けて行われる治療で、通常は3回から5回の注射を数週間おきに受けることが推奨されます。一度の注射だけでは、効果がすぐには現れないことが多く、複数回にわたって行うことで、徐々に症状の改善が見られます。効果の持続期間は個人差がありますが、多くの場合、数か月間改善を感じ患者もいると言われています。しかし、効果が長続きしない場合や、痛みが完全に取れない場合もあるため、他の治療法と併用することも検討されます。

また、ヒアルロン酸注射は保険が適用されることが一般的であり、比較的手軽に受けられる治療法として広く認識されています。保険適用による自己負担額が少ないため、長期的な治療にも耐えうるコストパフォーマンスを持ち、特に高齢者にとって重要な治療手段となっています。しかし、回数を重ねることで関節への負担や副作用のリスクが増すため、医師との相談が重要です。

膝のヒアルロン酸注射の基本情報

膝関節に直接注射されるヒアルロン酸は、粘稠度が高く、関節内の潤滑剤として機能します。この注射を行う理由は、関節内の摩擦を軽減し、痛みを抑えるためです。変形性膝関節症などの膝の病気は、軟骨の摩耗や炎症により関節の潤滑が減少し、痛みが発生します。ヒアルロン酸を補充することで、摩擦を減らし、関節の機能を改善します。

また、この治療法は、薬剤として用いられるヒアルロン酸が関節の中で徐々に効果を発揮するため、即効性よりも持続性が重視されます。治療の回数については、医師の判断によりますが、一般的には3回から5回程度の注射を数週間の間隔で行うケースが多いです。効果の持続期間は数ヶ月とされており、その間に患者は痛みの軽減を感じ、日常生活の質を向上させることが期待されます。ただし、効果が切れると再度注射を受ける必要があるため、定期的なメンテナンスが必要となることもあります。

治療の目的や効果について

ヒアルロン酸注射の主な目的は、膝関節の軟骨がすり減り、関節が正常に機能しなくなった場合に、その潤滑機能を補うことです。変形性膝関節症や半月板の損傷が進行すると、関節液の減少や質の低下が起こり、関節がスムーズに動かなくなります。このような状態が続くと、関節の摩擦が増加し、痛みや炎症を引き起こします。そこで、外部からヒアルロン酸を注入することで、関節液のクッション機能を回復させ、関節の動きを滑らかにし、痛みを和らげる効果が期待されます。

治療効果は、注射後すぐに感じられる場合もあれば、数回の治療を重ねてから徐々に現れることもあります。また、効果の持続期間は個人差がありますが、一般的には数か月間持続するとされています。特に初期の膝関節の損傷や軽度の変形性膝関節症を持つ患者にとっては、効果が高いと言われています。しかし、進行が進んだ重度の変形性関節症や関節内の炎症が強い患者の場合、ヒアルロン酸注射だけでは十分な効果が得られないこともあります。

さらに、ヒアルロン酸注射は炎症を直接抑える効果はなく、あくまで潤滑機能を改善するための治療法であるため、炎症が強い場合や激しい痛みがある場合には、他の治療法との併用が求められることがあります。例えば、ステロイド注射やPRP療法(自己血小板濃縮療法)などが効果的な治療法として併用されることがあります。これらの治療法は、炎症を抑えたり、組織の修復を促進する効果が期待されます。

ヒアルロン酸注射が効かないと感じる理由

膝のヒアルロン酸注射を受けても、すべての患者が期待するような効果を感じられるわけではありません。多くの人が注射後に痛みの緩和を実感しますが、一定の割合の患者は「効果がない」と感じることがあります。これは、さまざまな要因が絡み合っており、個々の症状や体質、病状の進行具合によって結果が異なるためです。

一つの理由として、ヒアルロン酸注射はあくまで関節内の潤滑を改善する治療法であり、炎症や軟骨の損傷自体を直接修復するものではない点が挙げられます。変形性膝関節症などで膝関節の軟骨が極端に摩耗している場合や、半月板の損傷が進行している場合、注射だけでは十分な効果が得られないことがあります。また、体内でのヒアルロン酸の吸収速度や関節内での効果の発現には個人差があるため、注射を受けた直後に効果を感じない場合でも、時間をかけて徐々に症状が改善することもあります。

さらに、治療のタイミングや患者の生活習慣も大きく影響します。膝に過度の負担をかける生活を続けている場合、ヒアルロン酸の効果が長続きしない可能性があります。例えば、注射後すぐに激しい運動を行ったり、膝に強い負荷がかかる動作を繰り返すと、注射の効果が薄れることがあります。注射後の適切なケアと休養が非常に重要です。痛みが長引く場合や効果を感じにくい場合には、他の治療法や併用療法を検討する必要があるかもしれません。

効果を感じない主な要因

ヒアルロン酸注射が効かないと感じる要因はいくつか存在します。最も一般的な要因の一つは、関節の状態が進行しすぎている場合です。変形性膝関節症などの疾患が進行していると、関節軟骨が著しくすり減り、ヒアルロン酸の潤滑機能を補充しても根本的な改善が難しくなります。このような場合、ヒアルロン酸注射だけではなく、他の治療法との併用や、場合によっては手術を検討する必要があります。

また、注射後の生活習慣も大きな要因となります。例えば、注射後に無理をして膝に負担をかけ続けると、関節が正常に回復するのを妨げ、痛みや炎症が再発することがあります。運動後に腫れや痛みが生じることがあるため、注射後の安静や適度な運動のバランスが重要です。また、ヒアルロン酸自体が体内で吸収されやすい体質の人や、関節内のヒアルロン酸の再生能力が低下している人では、効果を十分に感じられないこともあります。

さらに、治療の回数が少ないことも、効果を感じにくい理由の一つです。ヒアルロン酸注射は、1回の施術だけではなく、複数回の注射を経て徐々に効果が現れる治療です。注射回数が少なすぎたり、十分な間隔を置かずに治療を中断した場合、効果が不十分なことがあります。

患者によって異なる効果の現れ方

ヒアルロン酸注射の効果は、患者ごとに異なります。これは、各患者の膝関節の状態や年齢、体質などが影響を与えるためです。例えば、関節内に残存する軟骨の量や質、炎症の程度、半月板や軟骨の損傷具合によって、ヒアルロン酸の効果は大きく変わってきます。また、体重や日常の活動量も影響します。体重が重い患者や、膝に負担がかかる仕事やスポーツをしている人は、軽度の膝痛に比べて、効果を感じにくいことがあります。

また、患者の体内でのヒアルロン酸の吸収速度にも個人差があります。注射されたヒアルロン酸は時間をかけて関節内で効果を発揮しますが、体内での吸収が早い人は、効果が短期間で消失することがあります。逆に、吸収がゆっくりな人は、より長い期間、効果を実感することができるでしょう。

こうした個人差があるため、治療開始時に期待する効果や期間を正確に予測することは難しい場合があります。医師との密なコミュニケーションを保ちながら、効果が感じられない場合や持続期間が短い場合は、早めに相談して治療方針を見直すことが重要です。

効果が出にくい人の特徴

ヒアルロン酸注射で効果が出にくい人にはいくつかの共通した特徴があります。まず、関節の損傷が進行しすぎている場合、特に軟骨がほとんど失われているような重度の変形性膝関節症の患者にとっては、ヒアルロン酸の潤滑効果が十分に発揮されないことがあります。このようなケースでは、手術を含む他の治療法が推奨されることが多いです。

また、体重過多や肥満の患者も効果が出にくいとされています。体重が膝に大きな負担をかけ続けると、ヒアルロン酸が関節内でうまく機能しにくくなります。特に、肥満の患者は膝への負荷が増大しやすく、注射後の効果が持続しにくい傾向があります。そのため、治療の一環として体重管理や運動療法が推奨されることもあります。

さらに、生活習慣が影響することもあります。例えば、激しい運動や膝に負担をかける仕事をしている人は、ヒアルロン酸注射後の効果を維持しにくく、再び痛みを感じやすくなります。また、飲酒や喫煙などの不健康な生活習慣も、体の回復力を低下させる要因となり、ヒアルロン酸の効果が十分に現れないことがあります。

最後に、慢性的な炎症を抱えている人や、膝以外の関節にも問題を抱えている人は、ヒアルロン酸注射の効果が限られる場合があります。このようなケースでは、ステロイド注射やPRP療法、さらには手術を含む他の治療法を併用することで、より良い結果が得られることがあります。

ヒアルロン酸注射の副作用とデメリット

ヒアルロン酸注射は比較的安全な治療法とされていますが、それでも副作用やデメリットが存在します。特に、膝関節に直接注射を行うため、注射後に痛みや腫れを感じることがあります。また、ヒアルロン酸自体が体に悪影響を与えることは少ないものの、注射の技術や個々の体質、さらには注射後のケアによっては思わぬ副作用が生じることがあります。

一つのリスクとして考えられるのは、注射による局所的な炎症反応です。注射直後に関節周辺が赤く腫れたり、熱を持つことがあります。これは体が異物に対して反応する一時的な症状ですが、強い痛みや腫れが続く場合は感染症のリスクも考えられます。特に膝関節内で感染が起こると、化膿性関節炎と呼ばれる重篤な合併症を引き起こす可能性があるため、異常を感じた場合はすぐに医師に相談することが重要です。

また、注射後に激しい運動をすると、膝に過剰な負担がかかり、ヒアルロン酸の効果が十分に発揮されないだけでなく、関節の損傷がさらに進むリスクもあります。そのため、注射後は一定期間安静を保ち、軽いストレッチやウォーキングなどの運動で膝を徐々に慣らすことが推奨されます。これにより、ヒアルロン酸の効果を最大限に引き出し、痛みの軽減や動作の改善を促進することができます。

さらに、長期間にわたってヒアルロン酸注射を繰り返すことで、関節内での反応が鈍化し、効果が薄れてくることもあります。特に、何度も注射を受けた場合、関節内の組織が変性し、注射後の痛みや違和感が長引く可能性もあります。このような場合、他の治療法に切り替えるか、さらなる治療を中止することが検討されることがあります。

ヒアルロン酸注射による副作用

ヒアルロン酸注射の主な副作用には、注射部位での痛みや腫れ、発赤といった局所的な反応が挙げられます。注射直後は針を刺した場所に痛みを感じることがあり、数日間続くこともあります。また、稀にアレルギー反応が起こることがあり、その場合は注射部位がひどく腫れたり、痒みや熱感を伴うことがあります。アレルギー反応が疑われる場合は、速やかに医師に連絡し、適切な処置を受けることが必要です。

他の副作用としては、注射したヒアルロン酸が関節内でうまく広がらないことで、膝の動きが一時的に制限されたり、違和感を感じるケースも報告されています。これは、ヒアルロン酸が粘稠な性質を持つため、関節内で均等に行き渡るまでに時間がかかることが原因です。この場合、数日から1週間ほどで違和感が自然に消えることが多いですが、長引く場合や強い痛みが続く場合は医師に相談するべきです。

さらに、ヒアルロン酸注射を受ける患者の中には、注射後に腫れや熱感を伴う「偽性フレア反応」と呼ばれる状態になることもあります。これは、関節内に注入されたヒアルロン酸が一時的に炎症反応を引き起こし、数日間膝に痛みや腫れを感じる状態です。この反応は通常、治療が不要で自然に収まりますが、長引く場合には炎症を抑えるための薬が処方されることもあります。

痛みや炎症のリスク

膝のヒアルロン酸注射では、痛みや炎症のリスクが完全に排除されるわけではありません。注射後に強い痛みや炎症が生じる場合、それは感染症の兆候である可能性もあります。特に、注射部位が赤く腫れ、発熱を伴うような症状が見られた場合は、感染のリスクを考慮して速やかに対応する必要があります。膝の関節内に細菌が入ると、関節炎などの重篤な感染症に発展する恐れがあるため、医師による抗生物質の処方や、場合によっては関節内を洗浄する処置が必要になることもあります。

また、注射後に膝の中でヒアルロン酸が均等に分布しない場合、膝に違和感を覚えることがあります。これは、ヒアルロン酸が粘稠な物質であり、注射直後に関節全体に広がるのに時間がかかるためです。違和感が数日続くことは一般的ですが、これが長引く場合や、痛みが増していく場合には、医師の診断が必要です。

さらに、注射後すぐに運動を再開すると、膝に過剰な負荷がかかり、炎症が悪化するリスクもあります。膝関節に十分な休息を与え、運動を再開する場合には、まず軽いストレッチやウォーキングから始め、膝の状態を観察しながら徐々に運動量を増やすことが大切です。特に、膝が腫れる場合や激痛を伴う場合には、無理に運動を続けるのは避け、適切な休養を取るようにしましょう。

ヒアルロン酸注射は一般的にリスクが低い治療法とされていますが、注射後のケアを怠ると、効果が得られないばかりか症状を悪化させることがあります。医師の指示に従い、適切な休養と運動を行うことが、治療効果を最大限に引き出すポイントとなります。

膝の痛みにヒアルロン酸が効かない時の代替治療法

ヒアルロン酸注射は、膝の痛みを軽減するための有効な治療法ですが、すべての患者に対して同じような効果が得られるわけではありません。効果を感じられない場合や、症状が改善しない場合には、他の代替治療法を検討する必要があります。膝の状態に応じて、ステロイド注射やPRP療法(自己血小板濃縮療法)など、異なるアプローチを試すことで痛みを軽減し、膝関節の機能を改善できる可能性があります。

代替治療法の選択は、膝の痛みの原因や症状の進行度によって異なります。例えば、膝の炎症が強い場合はステロイド注射が有効ですし、軟骨の再生を促進したい場合はPRP療法が選択されることがあります。また、保存療法が効果を発揮しない場合は、最終手段として手術も視野に入れられることがあります。患者ごとの症状に合わせた治療計画を立てることが重要です。

ステロイド注射やPRP療法との比較

ヒアルロン酸注射が効かない、もしくは効果が限定的な場合、ステロイド注射が次に選ばれる治療法の一つです。ステロイド注射は、主に炎症を抑えるために使用されます。膝関節に炎症がある場合、痛みを和らげる効果が非常に高く、即効性があることが特徴です。通常、ステロイド注射はヒアルロン酸注射と異なり、1回の注射で数週間から数か月の効果が得られることがあります。ただし、ステロイド注射は頻繁に使用することができないため、繰り返しの治療には限界があります。また、長期間の使用は軟骨を弱めるリスクがあるため、慎重な管理が必要です。

一方、PRP療法は、患者自身の血液を使って関節の修復を促進する新しい治療法です。PRP療法では、血液を採取し、そこから血小板を濃縮して患部に注入します。血小板には成長因子が豊富に含まれており、これが膝の損傷した組織の修復を促進します。PRP療法は自然治癒力を引き出すため、軟骨の修復を期待できる一方で、効果が現れるまでに時間がかかることが多いです。即効性を求める場合には適していないかもしれませんが、自然な治療を望む患者にとっては有力な選択肢となります。

ヒアルロン酸注射と比べると、ステロイド注射は主に炎症を抑える効果が強いのに対し、PRP療法は組織の修復を助けるという根本的な治療にアプローチしています。膝関節の状態によって、どの治療法が最適かは医師の判断に委ねるべきですが、患者の希望やライフスタイルも考慮されることが一般的です。

PRP注射の可能性と利点

PRP療法(自己血小板療法)は、膝の痛みに対する治療として注目を集めています。この治療法の大きな利点は、患者自身の血液を使用するためアレルギー反応や副作用のリスクが非常に低いことです。PRPには高濃度の成長因子が含まれており、これが膝の損傷した組織を修復する助けをします。ヒアルロン酸注射やステロイド注射とは異なり、PRPは根本的に組織を再生し、関節の健康を改善することを目指しているため、長期的な効果が期待できる点が魅力です。

PRP療法は、特に若い患者や軽度から中度の膝関節症の患者に適しています。半月板損傷や軽度の変形性膝関節症を持つ患者が、外科手術を避けたい場合にこの治療法を選ぶことが多くなっています。効果が現れるまでに数週間かかることが一般的ですが、数回の治療で膝の動きが改善し、痛みが軽減されることが多いです。また、PRPは関節以外にも筋肉や腱の損傷にも使用されることがあり、スポーツ選手にも広く利用されています。

PRP療法のもう一つの利点は、自然治癒力を利用する点です。外部からの薬物や人工物を体に入れる必要がないため、長期間にわたり効果が持続する可能性があります。ただし、治療効果には個人差があり、全ての患者に効果があるわけではないため、他の治療法と比較して慎重に選択する必要があります。PRP療法の効果を最大限に引き出すためには、治療後の適切なリハビリテーションも重要です。

よくある質問

ヒアルロン酸注射を検討する際、多くの患者が抱える疑問や不安に対して、事前に知識を持っておくことは非常に重要です。以下では、膝のヒアルロン酸注射に関するよくある質問を取り上げ、その回答を詳しく説明していきます。これらの質問に対する正しい理解を深めることで、治療を受ける際の不安を軽減し、効果的な治療を受けるための参考にしていただければと思います。

ヒアルロン酸注射に副作用や痛みはある?

ヒアルロン酸注射は比較的安全な治療法とされていますが、副作用や痛みが全くないわけではありません。多くの患者が感じる副作用としては、注射後の軽い痛みや腫れ、患部の発赤が挙げられます。これらの症状は通常数日以内に収まりますが、稀に数日以上続くこともあります。痛みが強い場合や、腫れが引かない場合は、医師に相談することが推奨されます。

また、注射時には一時的な痛みを感じることが多く、特に膝関節内に針を挿入するため、局所的な違和感を覚えることがあります。しかし、この痛みは短期間で収まるのが一般的です。麻酔を併用することで痛みを軽減することも可能ですので、痛みに対して不安がある場合は、事前に医師に相談しておくと良いでしょう。

稀なケースでは、アレルギー反応や感染症が発生することもあります。特に、注射後に患部が極端に腫れたり、強い痛みや発熱を伴う場合は、感染の可能性があるため、すぐに医療機関を受診する必要があります。感染症は非常にまれですが、膝関節内の細菌感染(化膿性関節炎)などの重篤な症状に発展することがあるため、早期対応が重要です。

ヒアルロン酸注射後に運動は可能か?

ヒアルロン酸注射を受けた後、運動が可能かどうかは多くの患者が気にするポイントです。一般的には、注射後にすぐに激しい運動を行うのは避けるべきですが、軽い運動や日常生活の動作には大きな制限がありません。ヒアルロン酸注射は膝関節の潤滑を助け、痛みを軽減するために行われるため、適切な運動はむしろ治療の効果を高める助けとなります。

注射直後は膝に強い負担をかけるような激しい運動やジャンプ、ランニングは控え、ウォーキングやストレッチなど、関節に優しい軽度の運動を行うことが推奨されます。これにより、注射による効果が最大限発揮され、膝の回復が促進されます。医師によっては、リハビリの一環として特定の運動やエクササイズを提案されることもありますので、運動の開始時期や内容については医師の指示に従うのがベストです。

また、膝に違和感がある場合や、痛みが続く場合には、運動を一時的に中止して膝を休ませることが重要です。無理に運動を続けることで症状が悪化する可能性があるため、膝の状態をよく確認しながら運動を再開するようにしましょう。

まとめ

膝のヒアルロン酸注射は、変形性膝関節症や半月板損傷などによる痛みの緩和に有効な治療法の一つです。注射による関節の潤滑が改善され、日常生活の質が向上することが期待されますが、すべての患者に同じ効果が現れるわけではありません。特に、膝の損傷が進んでいる場合や、炎症が強い場合は、ヒアルロン酸注射だけでは十分な効果が得られないこともあります。そのような場合は、ステロイド注射やPRP療法、さらには外科的治療など、他の治療法を併用することが考えられます。

また、ヒアルロン酸注射には一部の副作用やデメリットも存在するため、治療を受ける際には医師と十分に相談し、適切なケアを行うことが重要です。特に、注射後の痛みや腫れが長引く場合には、感染症や他の問題が発生している可能性があるため、早めに医師に相談することが大切です。運動の再開についても、膝に負担をかけすぎないよう、医師の指示に従うことで、治療効果をより長く維持することができます。

最終的には、膝の状態や痛みの程度、患者のライフスタイルに応じた治療法を選択することが、痛みの軽減と生活の質の向上につながります。ヒアルロン酸注射が有効な選択肢の一つである一方で、効果を実感できない場合には、他の治療法と併用することで、より良い結果を得ることができるでしょう。

関連ページ

この記事の監修

小西 恒

2008年に自治医科大学医学部を卒業。2010年に大阪府立急性期総合医療センター産婦人科に勤務後、2014年に大阪府障害者福祉事業団すくよかで医療部長を務めました。2015年から大阪府健康医療部で地域保健課主査を歴任し、2017年から愛賛会浜田病院産婦人科に勤務。2020年より某大手美容外科で働き、2021年には小倉院と心斎橋御堂筋院の院長を務めました。2023年からはルヴィクリニック院長に就任しています。

【資格・所属学会】

ボトックスビスタ® 認定医、

ジュビダームビスタ® 認定医、

ジュビダームビスタ® バイクロス 認定医、

日本美容外科学会(JSAS) 正会員、

日本産科婦人科学会 会員、

日本産科婦人科学会 専門医、

日本医師会認定産業医、

母体保護法指定医

カウンセリング

カウンセリング LINEで

LINEで

050-1724-3463

050-1724-3463